日本和中國的GDP都達到了美國的70%,那么誰的“含金量”高呢?

我不得不欽佩的是,它已經連續120多年位居世界第一。自第二次世界大戰以來,只有兩個國家趕上了美國的勢頭,一個是日本,另一個是我們的中國。

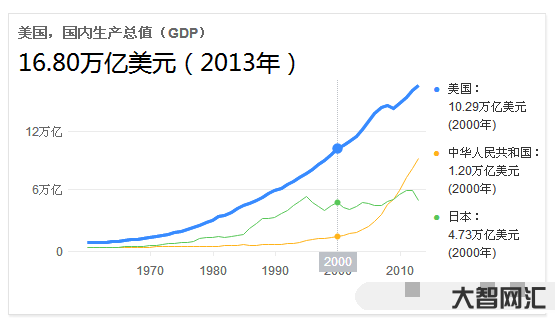

日本和中國的GDP都達到了美國的70%,其中日本在1995年達到了。當時,它的GDP高達5.45萬億美元,而美國高達7.64萬億美元。然而,從那以后,日本經濟逐漸看不到美國的尾燈。

直到去年,中國GDP才達到美國的70%,其中2020年中國GDP為14.72萬億美元,美國GDP為20.89萬億美元。大多數機構和學者都認為,中國GDP趕超美國只是時間問題。

當日本和中國的GDP達到美國的70%時,誰的“含金量”更高?

為什么日本GDP直到1995年才達到美國的70%?

20世紀90年代,日本經濟實際上開始了“失去10年”的步伐。GDP之所以能創下美國70%的紀錄,很大程度上是匯率造成的。

1985年廣場協議簽訂后,日元的升值勢頭直到1995年才停止,從原來的250左右飆升到79左右,升值了兩倍多。

也就是說,日本雖然經濟強勁,但并沒有真正強大到美國的70%,而是匯率造成的“錯覺”并沒有真正達到美國的70%。

相比之下,雖然人民幣在過去十年也升值了,但其幅度不如原來的日元,很多人認為人民幣的購買力被低估了。

為什么這么說?因為按照平價購買力計算,中國GDP早在2014年就趕上了美國,現在已經超過了美國近5萬億美元。

可以說,中國的GDP已經達到美國的70%,而且它的潛力仍然很大。

很多人可能會說,90年代日本的經濟質量已經很高了,是一個發達的資本主義強國。

與當時的中國相比,日本的科技實力有點“關公戰秦瓊”的意思,因為時代不同,但我們可以考慮90年代日本的科技實力與中國各自時期的地位進行比較。

20世紀90年代的日本無疑是一個科技強國,在某種程度上受到了美國的壓制。然而,我們應該知道,日本的規模無法與中國相比。它的優勢只集中在汽車、半導體、機床等一些領域,如“韓國強化版”。

至于中國,很多人用“大而不強”來形容,但我們也應該知道,如果中國建立的整個產業鏈在每個領域都處于領先地位,那么它在世界上真的是不可戰勝的。

如果我們把中國的一些優勢領域拿出來,那就值得上世紀90年代的日本了。更不用說航空航天、國防工業和電子電力行業了。人工智能、大數據、5G等新一代技術、目前,只有中國能與美國抗衡新能源、量子技術等。

難怪美國要全方位遏制我國,因為中國也在全方位追趕美國。

因此,日本和中國的GDP已經達到美國的70%,每個人都應該知道誰的“含金量”更高。