在古代戰爭中,城墻、關隘對于防衛來說,具有非常重要的作用。

長城就是我國古代遺留下來的一項防御工程。因為它的長度有萬里以上,故稱作稱作“萬里長城”。

人們常說,秦始皇修萬里長城,其實,長城的開始修筑早于秦始皇以前好幾百年。

據記載,戰國時代,燕、趙、秦三國的北方與匈奴及東胡等民族接壤,為了防御侵犯,便在北方筑起了高大的城墻和堡塞,這就是萬里長城的前身。另外,當時齊、楚、燕、趙等國之間,彼此為了互相防御,也修筑了參差交錯的長城,后來秦始皇統一了中國,這些互防的長城便失去了作用,逐漸被拆除或廢棄。

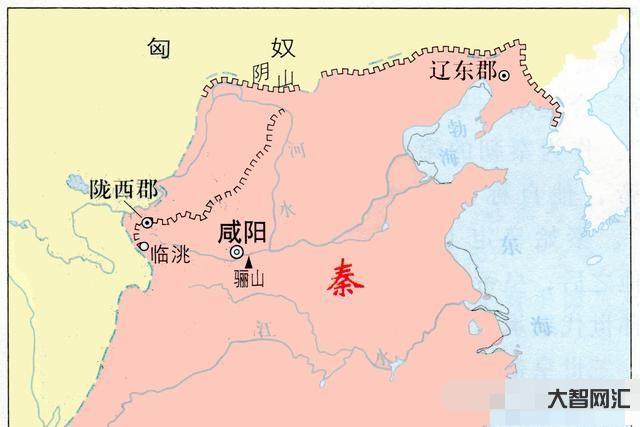

秦始皇統二中國之后,為了防止匈奴的南下入侵。便把以前燕、趙、秦等國的北方長城連接起來。

并且加以擴充增筑,西起臨洮-今甘肅岷縣,東達遼東碣石-今朝鮮平壤南,中間經過了今天的甘肅、內蒙、寧夏、陜西、河北、遼寧等地。據《史記》蒙恬列傳上說,“始皇二十六年-公元前221年……

使蒙恬將三十萬眾,北逐戎狄,收河南,筑長城,因地形用險制塞,起臨洮,止遼東,延袤萬里”,創造了舉世聞名的古代工程奇跡。

秦以后,漢、南北朝、隋、唐、金各代,均對長城繼續加以修葺、使用。

漢代還把萬里長城的西頭延至敦煌、酒泉,增加了1000余里,并在原來秦長城的北面筑起了許多城障、堡壘。

明代特別重視北方的邊防和修筑長城的工作。沿著長城設立了“九邊”重鎮-遼東鎮、薊州鎮、宣府鎮、大同鎮、太原鎮、榆林鎮、寧夏鎮、固原鎮、甘肅鎮,駐扎重兵,分區分段把守長城。

長城的修筑工程極為浩大,把過去用石塊和泥土修筑的城墻,大部改用了整齊條石和大城磚修筑。

沿著九鎮邊墻-長城還修筑了許多煙墩、烽火臺,如有敵人來犯,白天燃煙,晚上舉火,互相救應。現在我們在山海關、居庸關、八達嶺等地所見的長城,即是明代的遺物。

八達嶺是居庸關的外口,因在居庸關之北,也叫做北口,是居庸關的重要前哨,也是明代首都北京的重要屏障。

八達嶺居高臨下,地勢險峻,古人云:“居庸關之險不在關而在八達嶺。”至今在八達嶺的陡壁山崖上還留有古人題下的“天險”二字。

歷代都很重視這個關口,設有重兵把守。八達嶺口是一個不大的關城,有東、西兩座門。

東面的關門叫“居庸外鎮”,西面的關門叫“北門鎖鑰”。

據《四鎮三關志》記載,“居庸外鎮”與“北門鎖鑰”兩座關門都是明代弘治十八年-1505年修筑的,匾額也是明朝人所寫的。

解放以前這兩座關門均已殘破倒塌。1953年國家為了保護文物,特地撥款加以修復。

在“居庸外鎮”前面的一塊大石上,每當天氣晴朗的時候,從這里可以通過關溝遙望北京城,所以稱作“望京石”。

長城從“北門鎖鑰”關門城臺的南北兩側起,依山而筑。

城墻高低不一,平均高約7.5米,墻的下腳寬約6.5米,頂上寬約5.8米,可容5馬并騎、10行士兵并進。

城墻頂上靠里的一邊設置宇墻,靠外的一邊設置垛口,垛口上有瞭望孔和射洞。在城墻上隔不多遠就有一個堡壘式的臺子,建筑于山脊的高處。

臺子有高有低,高的叫做敵樓,上層有垛口可以瞭望射擊,下層有券洞,可供住宿。

低的稱作墻臺,高度與城墻差不多,但突出墻外,四周也有垛口,是巡邏放哨的地方,原來上面還有房屋供士兵休息,地基現在還保存著。

在八達嶺城墻上向外眺望,遠處還有零散的煙墩,上筑邊墻,是保衛八達嶺的前哨防線。出“北門鎖鑰”關門不遠,有一磚城叫做岔道城,曾是八達嶺的前哨指揮部,建于明隆慶五年-1571年。當時這里駐有把總官3名、軍士788名,并儲備了許多武器。

八達嶺不僅是歷史上的軍事重鎮,也是交通的要道,有公路從北京通往張家口,特別是京包鐵路自南口至青龍橋這一段工程,山路陡險,修筑非常困難。

當時許多資本主義國家的工程師均不敢承當此項工程。我國杰出的工程師詹天佑毅然擔負了這一工程的設計工作,克服了許多困難。

終于出色地完成了世界上少見的鐵路工程–京張鐵路。至今在青龍橋車站上還屹立著詹天佑先生的銅像。

此外,在八達嶺和關溝中還有許多名勝,據說有七十二景,如著名的五貴頭、彈琴峽、白鳳冢、仙人橋、點將臺、六郎像等等。

毛澤東主席“不到長城非好漢”的豪邁詩句,永遠激勵中國人民求索前進!長城是游覽勝地,長城是人類文明史的見證與驕傲。