血不足,通行不暢,寒濕不留!中醫(yī)教你養(yǎng)血祛風(fēng)祛濕

中醫(yī)認(rèn)為,人體的各種疾病都是由“寒濕”引起的,導(dǎo)致寒濕的原因只有兩個(gè):一是血液不足,二是濕阻氣機(jī)。“血是氣的母親,氣是血的英俊”;“凡行血的物多兼行氣者”;“人有血,猶魚(yú)有水”。因此,寒濕的治療應(yīng)從養(yǎng)血祛濕兩個(gè)方面同時(shí)進(jìn)行。

寒熱錯(cuò)雜,治療當(dāng)辨虛實(shí)

《傷寒論》中治寒證的方劑很多,但并非所有的方劑都適用于所有患者。“虛則補(bǔ),實(shí)則瀉”,寒證也是如此。

虛癥患者,用溫補(bǔ)法溫脾腎虛。如果有證據(jù),可以選擇祛風(fēng)除濕的方法來(lái)驅(qū)散寒邪;如果有內(nèi)熱,可以選擇清熱利濕的方法來(lái)消除實(shí)際疾病。

虛證患者用健脾養(yǎng)血的方法補(bǔ)氣養(yǎng)血,使氣血足以驅(qū)邪外出。桂枝茯苓丸是治療虛寒最著名的方劑。

該方具有溫陽(yáng)益氣、補(bǔ)脾胃、祛風(fēng)散寒的良好功效,主要用于治療心脾虛證。臨床上,該方法用于治療虛寒內(nèi)盛,但并非所有患者都適用于虛寒內(nèi)盛。虛寒患者應(yīng)在醫(yī)生指導(dǎo)下辨證選擇合適的治療方法。

血虛生寒,養(yǎng)血溫經(jīng)

血不足會(huì)導(dǎo)致寒冷。《素問(wèn)刺禁論》云:“凡行血多行氣”。寒邪容易傷陽(yáng)氣,所以寒病多傷陰分。

臨床上,陽(yáng)虛可表現(xiàn)為面色蒼白或萎黃、神疲乏力、畏寒肢冷、面色萎黃或發(fā)白、舌淡苔白、脈沉細(xì)弱;陰虛表現(xiàn)為面色紅紅干燥、畏寒怕冷、手足不溫或煩熱多夢(mèng)、脈沉細(xì)等。

臨床上,陽(yáng)虛證表現(xiàn)為面色蒼白或灰色、冷肢、氣短乏力、精神不振、怕冷肢、舌淡苔白、脈沉遲緩等。陰虛證表現(xiàn)為紅色或暗紅色,喜熱怕冷,多夢(mèng)易驚,手足心熱,潮熱盜汗,舌紅少津。

在治療上,陽(yáng)虛多用溫補(bǔ),陰虛多用養(yǎng)血。《類證治裁》云:“養(yǎng)血者,補(bǔ)血總法”。

寒邪阻滯,祛濕當(dāng)溫陽(yáng)

濕邪和寒邪一直是中醫(yī)治療的兩大證據(jù)類型。在濕邪的治療中,祛濕應(yīng)先祛寒,但不能去熱。因此,祛濕必須照顧陽(yáng)氣。只有當(dāng)陽(yáng)氣充足時(shí),濕邪才能排出體外。

《傷寒論》中有桂枝湯治濕溫的記載,其“溫病發(fā)熱,桂枝去皮桂”。

《金匱要略》有效記載,四逆湯和干姜附子湯用于治療風(fēng)寒濕邪。溫陽(yáng)祛濕其實(shí)是在陽(yáng)氣充足的前提下進(jìn)行的。

因此,寒濕癥的治療也應(yīng)從養(yǎng)血祛濕兩個(gè)方面進(jìn)行。

養(yǎng)血應(yīng)以補(bǔ)血養(yǎng)陰、健脾益氣為主;

而祛濕則應(yīng)用溫陽(yáng)產(chǎn)品幫助陽(yáng)氣升高,以排出濕邪。

濕濁阻滯,祛濕利濕

濕邪阻擋氣機(jī),久而久之,會(huì)導(dǎo)致氣機(jī)阻滯,經(jīng)絡(luò)阻塞,形成瘀血,阻滯會(huì)導(dǎo)致氣血運(yùn)行不暢,容易產(chǎn)生痰濁和水濕。

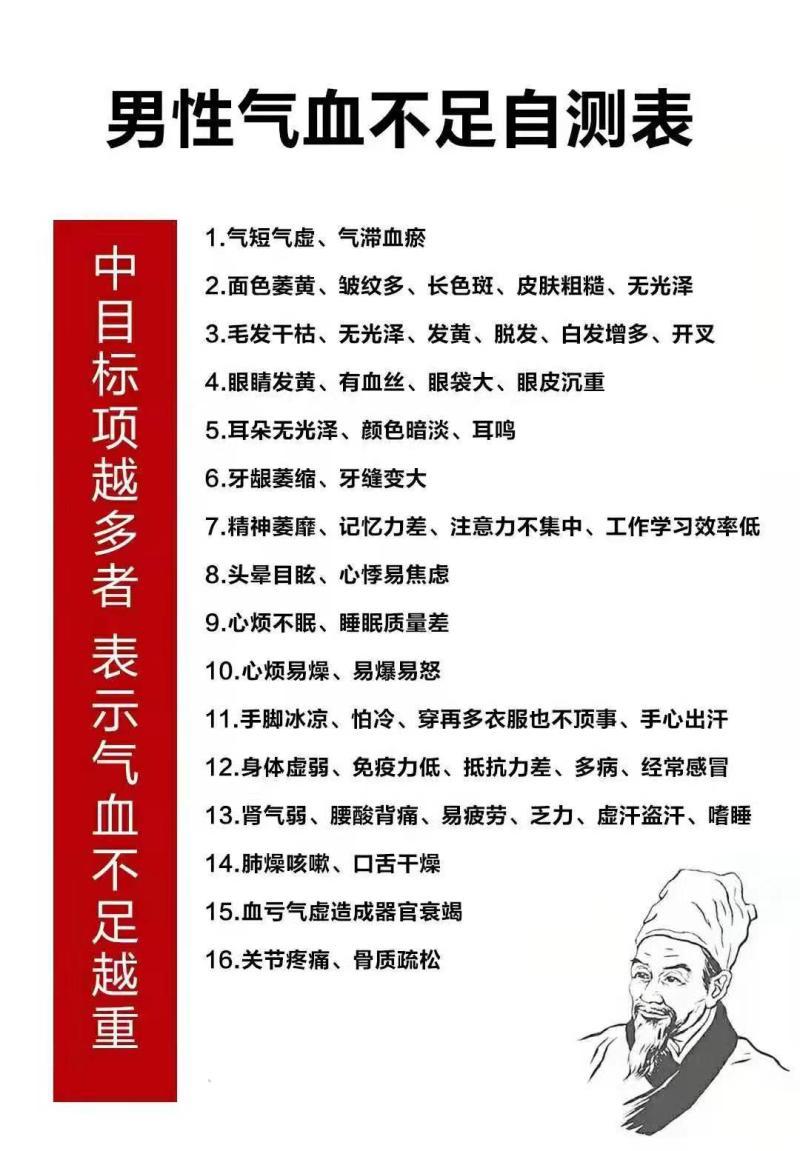

氣血不足,養(yǎng)血溫陽(yáng)

血虛是指血液不足的病理狀態(tài)。血為氣之母,氣為血之帥,氣血不足,氣血生化不足,久而久之血虛會(huì)導(dǎo)致氣虛。

血液不足的原因主要是由稟賦不足、久病失血、勞傷過(guò)度、飲食紊亂、疾病或產(chǎn)后失養(yǎng)等引起的,或臟器功能衰竭、血液脫落不能化氣等。

治療應(yīng)補(bǔ)氣補(bǔ)血,調(diào)和陰陽(yáng)為主要原則。正如《諸病源候論》所說(shuō):“有血者,有氣者……”

在補(bǔ)氣補(bǔ)血的基礎(chǔ)上,應(yīng)配以溫陽(yáng)化氣的藥物,溫腎助陽(yáng)。正如《醫(yī)學(xué)集錦》所說(shuō):“無(wú)火則陽(yáng)不生,有火則陰不生”。