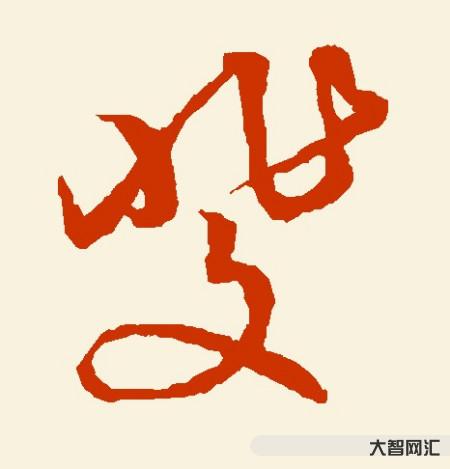

《大學》注釋(6)

【原文】《詩云:“瞻彼齊澳,竹沂。有斐君子,如切如協,如琢如思。瑟兮兮,赫兮喧囂。有斐君子,最后不可能。”“如果你切如協議,道教也是如此。”那些“如思如思”的人也是自我修養的。那些“瑟兮兮”的人也是如此。“赫兮喧囂的人,威望也是如此。”“有君子,最后不可能是好人”,道德盛德,人民不能忘記。

“詩”云:“于乎!前王不忘。”君子賢其賢,親其親,小人樂其樂,利其利,此以不忘。

【譯文】《詩經》說:“荷水轉彎的地方,綠竹豐茂。斐然有文采的君子,就像骨象經過交流,玉石經過深思熟慮,有著美麗的品質。德容莊嚴剛毅,光明正大,有威儀。文采斐然的君子,令人難忘。“如切如磋”意味著學習成德。“如琢如琢磨”的人,是指自身修養完善。說“內心嚴肅”“赫兮喧囂”,意思是光明威儀,聲聞遠播。“有斐君,最后不能說君子美德盛。

《詩經》說:“嗚嗚!先王不能忘記!”先王盛德至善,君子尊賢親親,而于小人則同其利樂,使君子小人各得其所,不忘先王的恩情。

【注釋】

[1]“瞻彼淇”到“終不可能”

澳y:《說文》:“也有,其內稱澳。其外稱。”段玉裁《注》:“毛詩,‘字而異’,古文假借也。”毛詩說:“奧,也。”這句話在水曲里淵奧然也是。”

僩xin:段玉裁《說文解字注》:《衛風奇奧傳》:‘瑟,矜莊貌。寬大也。”在《爾雅》中,都叫“瑟兮”和“大學”。‘迅’,或者做‘君’,讀得像‘嚴峻’之‘君’,言其容貌嚴栗,與寬大不相應,所以容易。左傳、《方言》、所有的“廣雅”都是作品。《左傳》:”””教兵登”。”服注:”,猛貌。”杜注:’《方言》:一、猛也。在晉魏之間,””廣雅”也說:”也”而荀卿子‘俄而通也,卑鄙的俄也塞,愚者俄而知寬大反對,與毛合。被孫卿子詩的蓋大毛公固。”

諠xun:通“諼”。

鄭玄《注》:“這首“心廣體胖”的詩也是如此。澳大利亞和懸崖也是如此。易,隱喻美盛。斐,有文章,也有文字。道,也有文字。“道,還有文字。”或者做‘君’,讀起來像君,說出來像栗子。”

孔穎達《疏》:“詩”云‘瞻彼淇澳’的人,這一經廣明誠意之事,所以引用詩的言學知識自新,色彩威儀之事,以證明誠意之道。””””瞻彼淇澳,竹沂沂”的人,這篇《詩衛風淇澳》的文章,衛人美武公之德。王芻也是一個國王。竹子,竹子也。在視彼淇水之久之內,生下這條路和竹子,沂然而茂盛,以淇水浸潤故也。言視彼衛朝內,上有武公之身,道德茂盛,也蒙康叔之余烈故也。引之者,證誠之道。”””釋訓”云:”如切如磋,道學也。”郭普說:”象骨必須切換為器,人必須學以成德。又云:‘如琢如思,自修也。郭普說:‘玉石之被琢磨,猶人自修也。《禮記大學》和《爾雅》是別喻可知的。”

《毛詩序》:“齊奧,美武公之德。有文章,又能聽其勸告,以禮自防,所以能入相周,美而作詩也。”

孔穎達《毛詩注疏》:正義說:文章優秀的君子,叫武功能學會聽建議,以禮自修,成為自己的美德,如骨見切,如象見切,如玉見切,如石見磨,成為自己的寶器,可以說顏色矜持。“這里有明,德外見,威儀宣。有斐然文章的君子盛德之至如此,故民稱之為,終不能忘記。”‘瑟,矜持’,是莊嚴的外表。‘寬大’,是內心的寬裕。“赫,有明德赫然”,是內有其德,所以發現在外面。”

朱子的《詩經集傳》:“按:國語”:武公90歲有5歲,猶豫不決。說:自卿以下,至于師長士,那些生活在朝鮮的人,沒有意義。我會放棄我,我會尊重朝鮮,放棄我。”所以作懿戒之詩是為了自警,而《賓之初宴》也是武公后悔的作品,所以他有文章可以聽從建議,也可以通過禮貌和自我防御來知道。守護他君,蓋不住這個人,所以《序》以這首詩為美武公,現在從此。”

宋嚴燦《詩緝》(卷五):“骨象玉雖然是材料制成的,但不是研磨的,也是人有美的品質,所以一定要求學以成德。問學之功一定要積累起來,所以骨象玉就業的深度是隱喻的。武能自治是這樣的,所以‘瑟瑟’細致,‘美’剛毅,赫瑟明德,‘Xi’的聲譽。這篇強盜文章的武功,人民永遠不會忘記。”

衛坤《禮記集說》:藍田呂氏說:“‘切磋’的人,也叫解割。“琢磨”者,修治之稱。這里有玉,會以為圭,必先解而為圭。將其視為璧,則必須先解而為璧。如果學者的志向,欲止于小善,則以小善為質;欲止于至善,則以至善為質。“琢磨”者,即其本質來修飾其文。小善之質,止可修小善之文。至善之質,然后就可以修到至善之文了。因此,如圭的質量,不能琢磨成璧。本質,不能琢磨而成圭。石林葉氏說:“‘迅栗’的人,誠于內。‘威儀’的人,文于外。求諸人,求諸己,所以有至善也。故說:‘發考慮憲,求善良。誠于內,文于外,所以有盛德。故說:‘動感周旋中禮。盛德之至善,民歸之不忘。廬陵胡氏說:“民不忘美衛武之誠,無世不忘美文武之誠。至于民懷不忘,夫誠至此。新安朱氏說:“‘迅栗’的人,嚴敬之存在于中也。‘威儀’的人,輝光之外。「四」”””””賢其賢”的人,聞而知之,仰其德業之盛也。“親其親”的人,子孫保之,思其復育之恩。“樂其樂”的人,含哺而安其樂。“利其利”者,耕田鑿井,享受其利也。這一切都是先王盛德至善之余澤,所以雖然沒有世界,但人們還是想得越久,不能忘記。”

[2]“于戲!前王不忘”句句

鄭《注》:“人們不能忘記,以他們的真誠和美德。圣人既有親賢之德,又有利于人民的政治和樂趣。君子小人各有思想。”

鄭玄的《毛詩》:“《序》:烈文,成王即政,諸侯助祭。新王即政,必以朝享之禮,祭祖考,告嗣位。

孔《疏》:“詩”云:‘于戲!前王永遠不會忘記的人,這是一件廣泛而真誠的事情。這篇《周頌烈文》也是美武王的詩。《于戲》還在嗚嗚。以文王和武王的意義,詩人嘆了口氣:前世之王的美德是不可忘記的。”

衛坤《禮記集說》:石林葉氏說:“有盛德至善,民無間于君子小人,都在所不忘。但君子懷德,故賢所賢,義也。親其所親者,仁也。小人懷惠,所樂其所樂者,也義也。利其所利者,亦仁也。莆陽林氏說:“君子不能忘前王者,所謂賢者知其賢,其可親者親之。小人不能忘記前王,所謂民之所樂,前王也與之同樂;民之所利,前王也與之同利。君子小人,不能一天忘記。新安朱氏說:“‘賢其賢’的人,聞而知之,仰其德業之盛。“親其親”的人,子孫保之,思其復育之恩。“樂其樂”的人,含哺而安其樂。“利其利”者,耕田鑿井,享受其利也。這一切都是先王盛德至善之余澤,所以雖然沒有世界,但人們還是想得越久,不能忘記。”

【解讀】

按:引用《詩衛風淇奧》和《周頌烈文》章句,旨在發明文選善固執,誠中形外之意。只有真誠,去其不善,達到至善,其赫然的“明德”才能在外面看到,人民才不會忘記。這就是克己復禮,天下歸仁之意。衛武公、周成王都非先王、圣賢。吳公曾殺兄自立(《史記衛康叔世家》),周成王曾疑惑周公(《書金》)的謠言,但兩人都真誠地改惡遷善。衛武公能聽規誡,以禮自防,用心精誠,老而德于人,人不忘。成王開金之書,開悟周公本意迎之返。“前王不忘”,示誠悔悟自新,效法先王盛德至善。原文引用了《詩》的旨意,一是真誠自明,積而為盛德,以至于文章斐然;二是效法先王。